12-09-2024

La Misurazione del Colore con gli Spettrofotometri

Nel mondo industriale moderno, un’accurata misurazione del colore rappresenta un elemento cruciale per garantire qualità, consistenza e conformità dei prodotti. Mentre la percezione visiva del colore rimane intrinsecamente soggettiva, l’industria ha sviluppato metodologie scientifiche rigorose per trasformare questa sensazione umana in dati numerici oggettivi e riproducibili.

Attraverso l’uso di strumenti di precisione come gli spettrofotometri e l’applicazione di standard colorimetrici internazionali, le aziende possono oggi controllare, specificare e comunicare il colore con un livello di accuratezza impensabile fino a pochi decenni fa.

Questa evoluzione tecnologica ha rivoluzionato settori quali l’automotive, il tessile, la cosmetica, l’alimentare e molti altri, dove la consistenza cromatica non è solo una questione estetica, ma un parametro fondamentale di qualità che influenza direttamente la competitività sul mercato.

In questo articolo:

- Gli atlanti: i primi tentativi di classificazione

- Gli illuminanti: la prima costante nella misurazione del colore

- L’occhio: la seconda costante nella misurazione del colore

- La materia: l’unica variabile del sistema colore

- Lo spettrofotometro: le diverse modalità per misurare il colore

- Strumenti per la misurazione del colore: gli Spettrofotometri ColorWorkDesk

Gli atlanti: i primi tentativi di classificazione del colore

Gli studi iniziali sul colore, che hanno portato a una sua prima classificazione, vedevano gli atlanti protagonisti come, ad esempio, quelli MUNSEL e l’NCS. Queste vere e proprie raccolte di variazioni di tinta catalogano i colori dal punto di vista del chiaro/scuro, tono e saturazione.

Nel tempo, il loro utilizzo ha mostrato, però, diversi limiti, in quanto non risolvevano pienamente il problema della soggettività della percezione umana, rivelandosi presto inadeguati a soddisfare esigenze sempre più specifiche di controllo e formulazione del colore in ambito industriale

Questo ha portato a far crescere l’esigenza di misurare il colore con strumenti che si potessero riferire a scale colorimetriche oggettive.

Gli illuminanti: la prima costante nella misurazione del colore

Secondo la teoria ondulatoria, in grado di spiegare i fenomeni macroscopici legati alla luce, la luce è un insieme di onde elettromagnetiche, catalogabili attraverso la loro lunghezza d’onda.

Fra tutte le onde elettromagnetiche esistenti, l’occhio umano è in grado di percepire solo quelle di lunghezza d’onda comprese fra i 400 e i 700 nm. La valutazione dell’energia di ogni fonte monocromatica presente all’interno di quest’intervallo costituisce lo Spettro visibile del colore.

Le diverse frequenze identificano i diversi colori: agli estremi, quelli con le frequenze più alte corrispondono al Violetto, mentre quelli con frequenze più basse al colore Rosso.

Ogni illuminante, naturale o artificiale che sia (luce diurna, lampade a incandescenza, fluorescenti o led) ha una sua impronta costante in termini di distribuzione energetica, che può essere tracciata e quantificata nello spettro del visibile e dunque sistematizzata in una tabella universalmente valida.

L’occhio: la seconda costante nella misurazione del colore

Per misurare il colore oggettivamente è necessario considerare solo ciò che l’occhio percepisce, tralasciando la successiva elaborazione cerebrale dei segnali ottici, che sono la causa della soggettività.

L’occhio, dunque, rappresenta un elemento fondamentale nella misura del colore.

L’occhio umano,quantifica la luce percepita grazie a due tipi di recettori:

- I bastoncelli: distribuiti su buon parte della retina, percepiscono la variazione di energia generale all’interno dell’occhio, ma non sono in grado di distinguere variazioni cromatiche (visione in bianco e nero).

- I coni: presenti nella fovea, una zona molto più piccola, quasi al centro della retina, sono invece sensibili ad alcune variazioni di intensità cromatica. Esistono tre differenti tipi di coni sensibili rispettivamente alle variazioni di Blu, Verde e Rosso.

I colori percepiti sono, quindi, una combinazione additiva di queste tre cromaticità.

L’occhio, tramite l’iride, vero e proprio diaframma in grado di aprirsi e chiudersi, regola la quantità di energia in ingresso, così da ottenere le condizioni ottimali per la visione.

Quando l’ambiente genera sufficientemente energia luminosa, l’angolo conico formato dal diametro dell’iride, rispetto alla distanza dalla retina, focalizza buona parte dell’energia sulla fovea e, quindi, sui coni. In tal caso, la visione degli oggetti e di tipo cromatico.

Una volta stimato l’intervallo ottimale dell’angolo conico (2° – 10°), è possibile calcolare, per ogni fonte monocromatica nello spettro, la sensibilità dell’occhio alle tre componenti Blu, Verde e Rossa.

Mediamente, questa risposta ai colori percepiti, può essere considerata costante ed è, quindi, possibile calcolare e inserire in una tabella, i valori che rappresentano questa sensibilità.

La materia: l’unica variabile del sistema colore

La materia può assorbire, trasmettere o riflettere la luce, diffondendola in diverse direzioni, dentro e fuori, ed è inoltre in grado di assorbire selettivamente alcune fonti monocromatiche, che normalmente vengono emesse da una sorgente luminosa, a pari livelli di energia e in forma combinata.

Se un oggetto assorbe tutta la luce sarà percepito come nero. Se, invece, riflette tutta la luce, tutte le fonti monocromatiche saranno combinate in un insieme equilibrato e neutro l’oggetto ci apparirà come bianco (luce neutra). Se parte o tutta la luce attraverserà l’oggetto, ciò che percepiremo è una trasparenza più o meno marcata.

Assorbendo solo alcune fonti monocromatiche rispetto ad altre, la materia causa il fenomeno fisico che percepiamo come colore.

Ecco allora, che l’unica variabile del sistema colore è il materiale di cui è costituito l’oggetto, che assorbirà, rifletterà o trasmetterà in diversa percentuale i raggi luminosi, generando il colore percepito.

Da un punto di vista numerico, è possibile quantificare quanta della luce bianca incidente, viene riemessa da un corpo/oggetto, fornendo un’impronta cromatica.

Lo spettrofotometro: le diverse modalità di misura

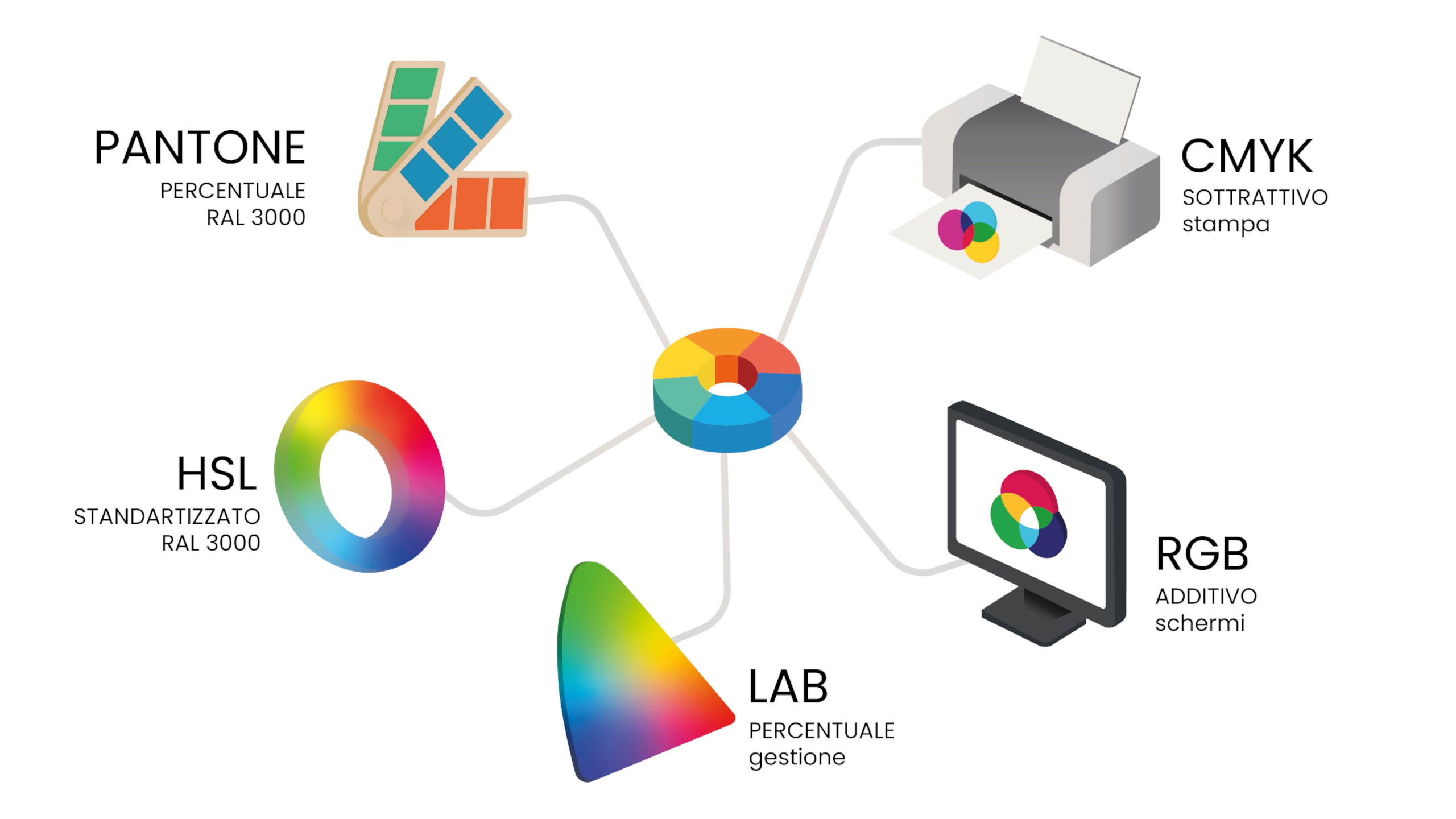

Per ottenere numeri oggettivi che diano un’idea del colore dell’oggetto è, quindi, necessario considerare l’interazione dei tre elementi (occhio, luce e materia), così da creare un sistema universalmente riconosciuto.

In tal modo, si sono realizzate tabelle che forniscono, per ogni nanometro dello spettro, la misura della quantità di energia relativa a ciascun illuminante naturale o artificiale.

Inoltre, sono state realizzate tabelle che stabiliscono la sensibilità media dell’occhio alle tre energie cromatiche percepite per ogni nanometro dello spettro, disponibili nei due angoli conici estremi ( 2° e 10°).

Considerato, quindi, che l’unica variabile in gioco rimane il materiale dell’oggetto, partendo da esso sarà possibile ricavare il relativo colore.

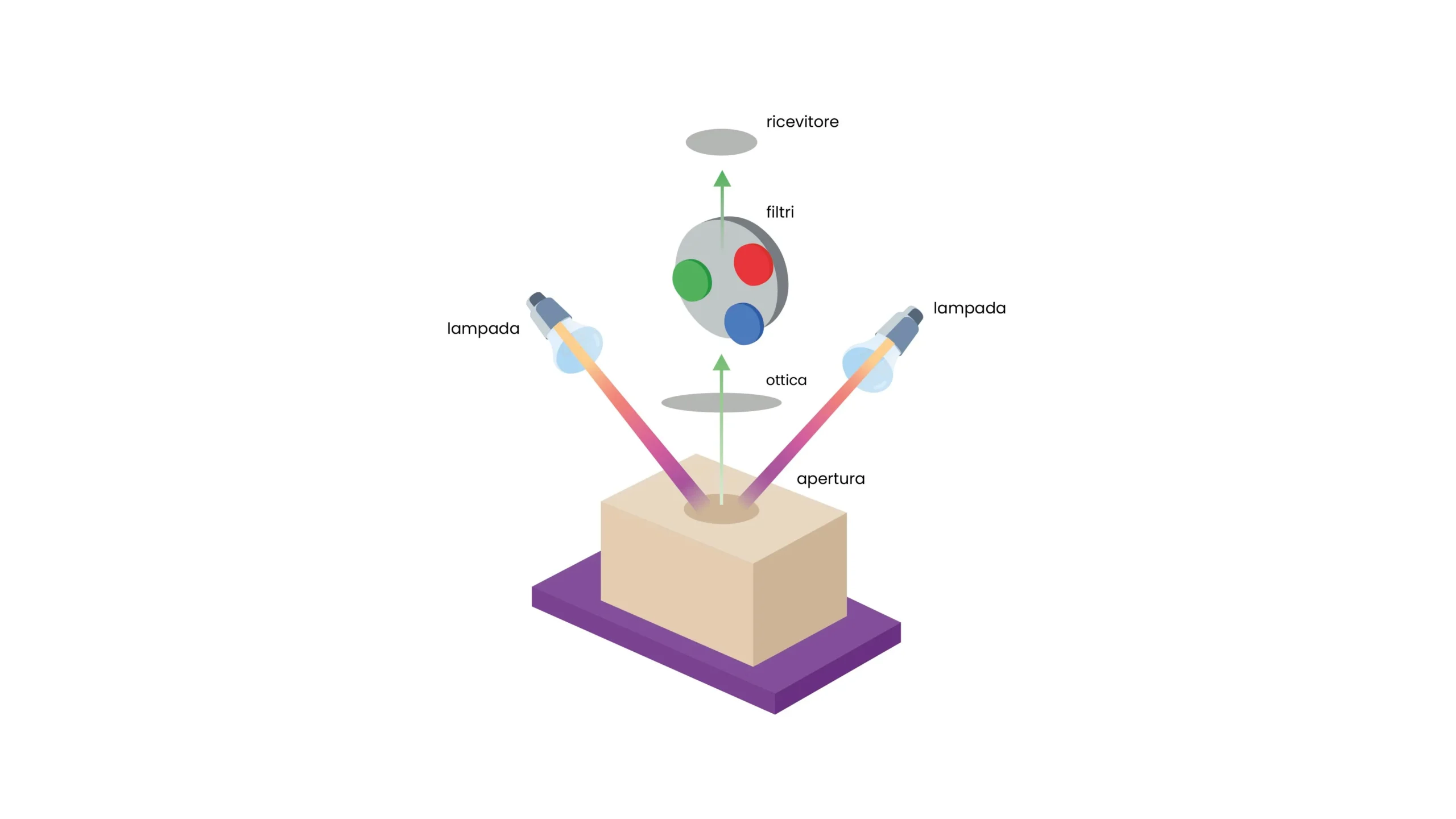

Partire dall’oggetto, però, significa dover utilizzare uno strumento come lo spettrofotometro, che è in grado di misurare come un materiale e le sue proprietà specifiche interagiscono con la luce.

Attraverso la scomposizione della luce in varie lunghezze d’onda comprese nello spettro del visibile, lo strumento è in grado di misurarne l’intensità di ciascuna, registrando i dati tramite l’utilizzo di fotodiodi, in modo da ottenere misurazioni precise anche con intervalli di lunghezza d’onda ridotti.

La quantificazione delle intensità riemesse si ottiene scomponendo e misurando la luce che arriva sul materiale, scomponendo e misurando la luce riemessa o trasmessa dal materiale e mettendo in relazione queste due misure per ciascun punto di misura.

Di conseguenza, il rapporto fra la luce emessa dall’illuminante e quella rilevata dalla sonda per ogni punto considerato fra 400 e 700 nm, genera un’impronta di colore.

Come accennato, lo spettrofotometro può operare in due modalità distinte:

- Per riflessione: viene utilizzata quando la luce non attraversa l’oggetto. In questo caso la luce colpisce l’oggetto e viene riflessa. La parte riflessa di questo fascio di luce viene raccolta e misurata dalla sonda dello spettrofotometro.

- Per trasmissione: viene utilizzata per oggetti trasparenti, quando cioè la luce attraversa l’oggetto e viene misurata da una sonda, posizionata dalla parte opposta dello stesso. La differenza tra energia iniziale ed energia misurata fornisce anche il livello di trasparenza dell’oggetto e quanta energia è stata assorbita nel passaggio.

Vuoi approfondire come funziona uno spettrofotometro? Leggi anche “A cosa serve e come funziona lo Spettrofotometro”

Spettrofotometri ColorWorkDesk: quando l’innovazione supera la tradizione

Utilizzare la gamma di spettrofotometri da banco e portatili CWD offre la possibilità di misurare il colore di qualsiasi materiale e in qualsiasi situazione.

La possibilità, per questi strumenti innovativi, di lavorare sia per riflessione che per trasmissione, garantisce una copertura totale in termini di misurazione del colore.

Scegliere spettrofotometri CWD significa utilizzare strumenti altamente performanti e collegabili alle tecnologie digitali oggi a disposizione, quali app, cloud e server.

Un plus che fa la differenza nell’industria della colorimetria e che permette di lasciarsi alle spalle metodi ormai obsoleti, offrendo rapidità, precisione e completezza della misura del colore.

Vuoi scoprire qual è lo spettrofotometro più adatto alle tue esigenze? Leggi anche “Come scegliere uno spettrofotometro“

Iscriviti alla newsletter

Richiedi una consulenza gratuita

I nostri esperti ti contatteranno per mostrarti una demo dei nostri prodotti